News

Arte e artigianato in VI classe: l´Asino

l piano di studi della Scuola Waldorf nasce e si sviluppa a partire dalla conoscenza della natura dell’essere umano in divenire e quindi si accorda alle varie tappe evolutive che il bambino attraversa durante il suo percorso scolastico.

Il dodicesimo anno è un momento di crescita estremamente delicato, in cui grandi trasformazioni hanno luogo nel fisico e nell’interiorità dei ragazzi e l’attività manuale, orientata ad un lavoro mirato, aiuta a dare forma a quello che vive nella loro anima.

Il sistema scheletrico si allunga, mani, piedi, femori, tutto cresce, il corpo diventa sempre più pesante e terreno ed attraverso il lavoro degli arti, il giovane può cercare il suo nuovo baricentro e risvegliare la sua individualità.

In sesta classe le varie discipline scolastiche si orientano a nutrire ed educare un nascente pensiero Iogico e causale; da un approccio più qualitativo dei fenomeni, si passa ad un’indagine anche quantitativa. Viene introdotta l’epoca di fisica, si affrontano i misteri della mineralogia, tutto si orienta all’educazione della tappa di crescita che i ragazzi vivono, e così anche l’attività artigianale si trasforma.

Il lavoro manuale, la falegnameria e l’agricoltura rappresentano tre ambiti che, da diversi punti di vista, sono dedicati ai medesimi obiettivi ovvero:

- L´educazione delle forze di volontà, ancora fortemente legate al fisico ed ai differenti stati d’animo, che devono diventare, con il tempo, disponibili alla realizzazione del progetto che ciascuno ha nella propria vita.

- La cura dello spazio che si sta venendo a creare nell’interiorità, dove le varie emozioni possono vivere e si preparano a dare corpo alla vita di sentimento dell’adolescenza.

REALIZZAZIONE DI UN ANIMALE IN TESSUTO

Nel lavoro manuale di sesta classe gli

obiettivi educativi prendono forma attraverso la realizzazione di un animale in

tessuto, cucito a mano ed imbottito di lana cardata; un processo lungo ed

articolato, che mette in gioco abilità e qualità nuove per i ragazzi, come

l’accuratezza nel rilievo del modello, la precisione nelle fasi di cucitura.

Inoltre viene così educato un nuovo

sguardo più scientifico ed oggettivo, ed una diversa relazione con l’animale,

elemento che attraversa tutto il piano di studi e la vita dei bambini.

Fin dalla prima infanzia l’animale ha

abitato in favole e racconti ed il bambino piccolo è diventato….gatto, topo,

cane, farfalla nei suoi momenti di gioco libero.

In seconda classe la maestra porta

incontro la polarità fra l’animale, completamente legato al suo istinto, e la

vita dei Santi come immagine di uomini che hanno superato queste unilateralità

e saputo agire liberamente in modo esemplare e morale. Nel lavoro manuale

quindi si realizzano morbidi animali ai ferri che diventano compagni di gioco

amati dai bambini.

In quarta classe arriva come materia la

zoologia, che porta ad una osservazione più “scientifica” attraverso la quale

si nutre un vivo interesse per la conoscenza. Gli animali sono messi in

relazione all’essere umano, archetipi di forze che assumono forme differenti,

ma che non hanno la libertà di esprimersi, perché fortemente legate

all’istinto.

In sesta classe infine l’approccio è

ancora differente e risponde al momento evolutivo del ragazzo; se da un lato

cresce il desiderio di informazioni scientifiche, dall’altro inizia a nascere

una sfera più intima, l’astralità si libera e la sessualità muove brame che

vanno in qualche modo rese manifeste e trasformate.

L’animale è completamente subordinato al

suo istinto ma ha un’anima pura; i ragazzi possono relazionarsi con

elementi istintivi caratteristici senza che vi sia un giudizio “moralistico”,

affrontare le conseguenze dei vari impulsi e sentire come l’uomo invece abbia

la possibilità di decidere liberamente se seguirli o se trasformali in

strumenti al servizio di un compito. Tutto questo accompagna il ragazzo

nel suo percorso di individualizzazione e crescita.

L’ASINO

Come è facile immaginare, la scelta di

un animale piuttosto che di un altro non è casuale, non è determinata da un

piacere personale o da consuetudini.

Ogni corpo classe rappresenta una

comunità con caratteristiche peculiari, e la decisione di concentrarsi

sull’asino affonda le sue radici in un lavoro fatto in collaborazione con il

maestro di classe, per cercare le qualità che possono essere più educative ed

adatte a questa compagine di esseri umani in divenire.

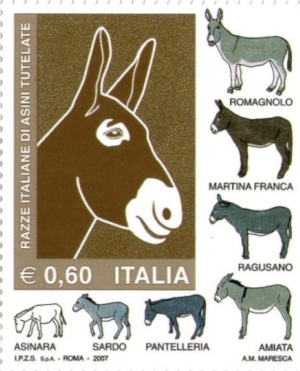

LE CARATTERISTICHE DELL’ASINO

L’asino appartiene alla famiglia degli

equidi, ma si differenzia dal cavallo per la minore statura, per la testa

pesante e grossolana, per gli occhi pronunciati e le sue grosse labbra che gli conferiscono una

espressività particolare. Gli arti sono sottili ed ossuti, la pancia molto

sviluppata

Così come il cavallo, anche l’asino è un

animale da branco. Il suo piacere di stare con gli altri, animali o umani, dura

una vita: con la sua eccezionale memoria non dimentica mai nessuno.

Gli asini possono instaurare legami molto forti e duraturi e non gradiscono

essere lasciati soli. Possono legarsi molto profondamente al loro amico e

possono stressarsi quando vengono separati. Un asino solo tenderà a ragliare

perché spera in una risposta da parte di altri asini della zona.

L’asino è però anche un individualista:

non è pauroso, non cerca sempre la protezione del branco ed esplora volentieri

l’ambiente anche da solo. La sua lentezza lo rende un animale non portatore

d’ansia perché non fa mai movimenti bruschi, che possono provocare paura nel

suo accompagnatore. L’asino, a differenza di molti animali è indipendente,

è capace di autogestirsi nella relazione con l’altro.

Storicamente asini e muli hanno sempre

accompagnato l’essere umano nel lavori e nei compiti più gravosi. Furono

impiegati come forza motrice per aratri, macine di mulini, per la raccolta

delle olive o per pompare l’acqua dai pozzi per irrigare i campi.

Nelle miniere, furono usati per trainare

i carrelli carichi di minerale verso la superficie, fondamentali durante la

guerra, infaticabili e frugali compagni.

Nei boschi vengono da sempre utilizzati per il trasporto di legname

anche su terreno impervi, ed è nata una vera “modalità di esbosco “con i muli,

ancor oggi utilizzata in particolari aree protette in cui non è consentito

l’ingresso di mezzi meccanici.

CULTO RELIGIOSO E MITOLOGIA

Il culto religioso dell’asino –

l’Onolatria – era praticato già nell’antico Egitto ed era rappresentato dal Dio

Seth, Dio del Caos, raffigurato con la testa d’asino. Il latte d’asina veniva

usato come prodotto di bellezza, sono famosi i bagni di Cleopatra.

Nella mitologia greca e romana l’asino è

onnipresente: accompagna Dioniso; la dea Vesta, la custode del fuoco sacro, era

protetta da un asino che finì in cielo come costellazione dopo che Priapo,

volendo possedere la Dea, uccise questo animale coraggioso. All’inizio del

Neolitico l’asino arrivò in Europa. Accompagnò i legionari romani nelle loro

conquiste e le sue qualità furono apprezzate in tutti i territori dell’Impero.

La Bibbia ci racconta dell’intelligenza, dolcezza e umiltà dell’asino. Fu

proprio questo animale uno dei pochi testimoni della nascita di Gesù e da Gesù

venne cavalcato in occasione del suo ingresso a Gerusalemme. Il periodo più

“buio” per questi animali, e non solo, è stato il Medioevo dove veniva portato

nelle chiese e fustigato davanti all’altare perché considerato l’incarnazione

del demonio.

Anche nell’Islam si parla

dell’intelligenza e della bontà dell’asino. Il profeta Maometto sosteneva fosse

uno dei pochi animali al quale è assicurato un posto in paradiso.

E’ quindi una figura presente fin dagli

albori dei tempi, e sempre con una valenza

ambivalente. Da Aristotele ai filosofi del 500, è stato il protagonista di

numerose opere proprio in virtù della sua natura polare, che quindi si presta

bene a caratterizzare le diverse inclinazioni dell’anima umana.

C’è

una “asinità” positiva ed una negativa, ed essendo il dodicesimo anno

completamente immerso nelle polarità, l’anno in cui gli stati d’animo oscillano

fra luce ed ombra, la consonanza è calzante.

Dal simbolo della fecondazione, della

purificazione dell’acqua (Mida), al rappresentare la morte, il Dio del caos

Seth. Dall’essere simbolo di sapienza presso gli ebrei, di collegamento con il

mondo spirituale grazie alle sue lunghe orecchie, dal poter predire

l’invisibile, all’essere metafora di ignoranza e ottusità nelle favole di

Esopo. Dall’essere la cavalcatura dei principi, dal condurre Mosè in Egitto, al

vivere di povertà e lavori pesanti.

Secoli di letteratura che si sviluppano nella tensione continua fra “feritas” e “humanitas”, fra quello che

conduce verso un avvicinamento alla propria umanità e quello che invece solleva

in ciascuno la parte più animale.

Collodi nel suo capolavoro “Pinocchio”

utilizza di nuovo il simbolo dell’asino come incarnazione dell’ignoranza

attraverso cui, con fatica e dedizione, si può accedere alla sapienza.

I Fratelli Grimm, Esopo…e tanti altri autori hanno trovato nell’asino un simbolo della mutevolezza e della capacità di mediare fra due polarità , per mettersi in cammino verso la ricerca della verità.

Quando furono entrati, lo sposo mise il catenaccio alla porta, si guardò attorno e, credendo di essere solo con la sposa, buttò via all´improvviso la sua pelle d´asino, e apparve come un bel giovane di sangue reale.

L’asinello, F.lli Grimm

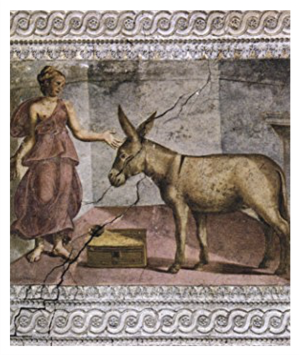

L’ASINO NELL’ARTE

Dalle pitture rupestri, ai grandi

affreschi nelle chiese di ogni tempo, l’asino è stato sa sempre rappresentato

nell’arte, con valenza e significato differente. Lo incontriamo quasi sempre

raffigurato in una situazione condivisa con l’uomo, al suo servizio, che sia

per trasportare carichi pesanti o che sia per portare Re e Principi sulla sua

groppa.

Sarebbe molto lungo ripercorrere come la

storia dell’arte degli ultimi secoli ha sviluppato il tema dell’asino e della

sua relazione con l’uomo, quindi in questa sede mi limito a mostrare una serie

di dipinti che spero possano destare qualche curioso ad approfondire questo

tema che, con umiltà, attraversa le tele dei più grandi artisti di tutti i

tempi.

Dipinto tombale Egiziano

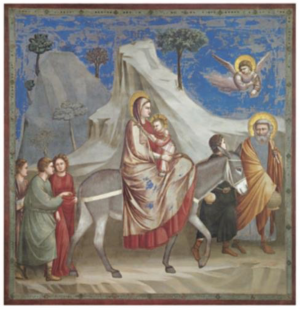

Figura Giotto, Fuga in Egitto, Cappella degli Scrovegni, Padova, 1304/1306

Gustav Jaeger: (1808 Leipzig – 1871) L’asina di Balaam,, 1836, olio su tela, 50 x 63 cm

Il dialogo tra Balaam e la sua asina è contenuto nel libro biblico dei Numeri. “L’asina di Balaam – scrive l’iconologo cristiano dell’Ottocento – indirizza rimproveri molto sensati al suo padrone che usa verso di lei un cattivo trattamento e vuole costringerla a camminare mentre un angelo le sbarra la strada. Con le sue giuste osservazioni l’asina costringe Balaam a fissare lo sguardo sull’angelo ed ascoltare gli ordini del Signore.

La scelta non casuale della cavalcatura del Re dei Re

Giotto, L’accesso di Cristo a Gerusalemme,Padova, Scrovegni, 200 x 185 cm

Giotto ricostruisce, nella

padovana cappella degli Scrovegni, la scena dell’arrivo di Gesù a Gerusalemme,

sul dorso di un asino, che egli rende con un

intenso realismo. La scelta della cavalcatura non risulta casuale, da parte del

Messia.

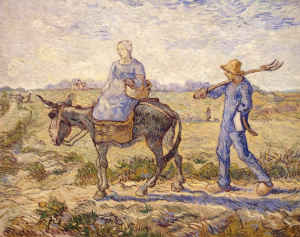

Piantatori di patate - Millet, Jean-François (1814-1875),

Mattino. Partenza per il lavoro (da Millet)

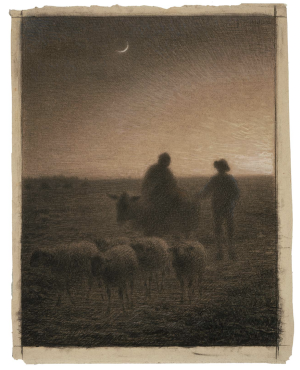

Crepuscolo

Cézanne, Paul (1839-1906)

REALIZZAZIONE

Il percorso in classe è iniziato con il racconto, da parte del Maestro Valerio della fiaba dei F.lli Grimm, L’asinello. Le immagini ed i contenuti sottili, custoditi nel messaggio delle fiabe, agiscono al di là della comprensione e senza bisogno di alcuna spiegazione.

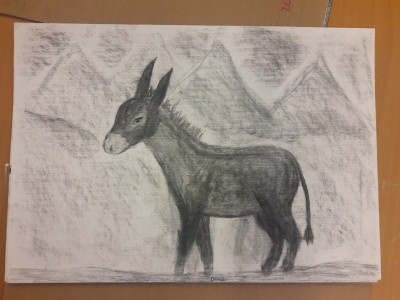

In seguito abbiamo realizzato un disegno con il carboncino, in bianco e nero, coerentemente con il tema delle polarità che i ragazzi sperimentano in sé stessi. La forma dell’asino è stata cercata e portata in evidenza partendo da linee dinamiche in cui poi il movimento si è fissato in un segno grafico.

Questo ha messo in relazione più intima ogni alunno con la natura e con alcune caratteristiche morfologiche dell’animale, con uno sguardo decisamente più scientifico. La curvatura della schiena, la proporzione fra le varie parti, la forma del muso, le lunghe orecchie, la misura della coda, la nodosità delle zampe, la grande pancia.

Da qui abbiamo iniziato il percorso più tecnico, con il rilievo dal disegno di un cartamodello e con il successivo taglio del tessuto. Passare a creare un volume che poi andrà riempito ha una stretta risonanza con il momento di crescita che i ragazzi stanno vivendo, perché anche in loro si crea finalmente lo spazio per una interiorità che sarà unica per ciascuno e che ciascuno dovrà imparare a conoscere.

Una volta imbastito e cucito l’involucro siamo passati a quello che è uno dei momenti più significativi di questo processo: la creazione dei “muscoli”. Abbiamo infeltrito della lana arrotolandola su un cacciavite per creare dei veri e propri “arti” da inserire poi all’interno dell’imbottitura per dargli l’appoggio, la stabilità, la forza, elementi che distinguono questo manufatto da tutti gli animaletti giocattolo realizzati in precedenza.

Sono venute le vesciche alle mani per quanto è stato faticoso raggiungere una certa rigidità del muscolo! Gli arti sono stati infine posizionati correttamente dentro alla sagoma delle zampe, in modo da rendere ben visibile le articolazioni. Anche questa fase si collega a quello che vive un ragazzo di 12 anni, che è coinvolto da un allungamento scheletrico a cui i muscoli si ancorano, per trovare un giusto “appoggio” sulla terra.

Alla fine abbiamo chiuso il tutto ed applicato le orecchie e la coda, realizzandoli infeltrendo della lana cardata. E’ sempre molto interessante notare come piccoli particolari, come l’attaccatura delle orecchie, siano responsabili di un grande cambiamento nell’aspetto animale.

Quando gli asini erano terminati, oltre a qualche piccola rifinitura, ed a qualche creativo accessorio, ho chiesto ai ragazzi di ripercorrere insieme tutte le fasi di sviluppo del processo, dal racconto della fiaba in poi. In seguito ciascuno ha avuto il compito di scrivere una pagina su un argomento, da mettere poi insieme a tutte le altre per creare un “quaderno comune”, una traccia dell’esperienza, un portare ordine e chiarezza con il pensiero nella sfera della volontà. Anche questo approccio si inserisce nel contesto antropologico della sesta classe, accanto alle discipline che educano una osservazione puntuale e più oggettiva dei fenomeni del mondo.

Come sempre accade in questa pedagogia, ogni esperienza ha un valore “formativo” e non “informativo” e quello che conta davvero non è il risultato finito, ma il processo attraversato per realizzarlo.

M. Raffaella Cora